家庭の水道水を「安心して飲める」ものにする──

それがタカギの浄水技術の根幹です。

最終回となる今回は、“にごり”など目に見える課題への対応、そしてあまり語られない「初期流出」のクオリティ管理まで、徹底的に掘り下げます。

対談は、開発部門の小野さん・松尾さん、そしてマーケティング部の福井さんが再登場。生活者の不安に、技術と誠実さで向き合った記録をお届けします。

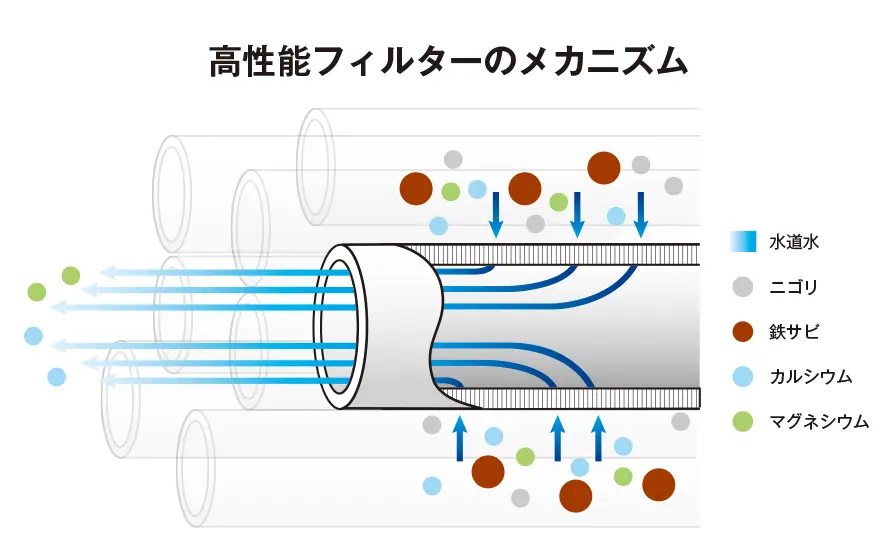

1|「にごり」へのこだわり──0.1ミクロンの世界

福井 タカギには “高除去+にごり除去”タイプの浄水カートリッジもあります。濁りという、目に見える問題に思えますが、技術的にはどうなんでしょう?

小野 水のにごりって、実は“粒径0.1ミクロン以下”の微粒子が多いんです。それをキャッチするには、活性炭だけでなく高性能なフィルターが必要です。

福井 活性炭技術だけでなく、高性能なフィルター技術で、微粒子を除去しているんですね!

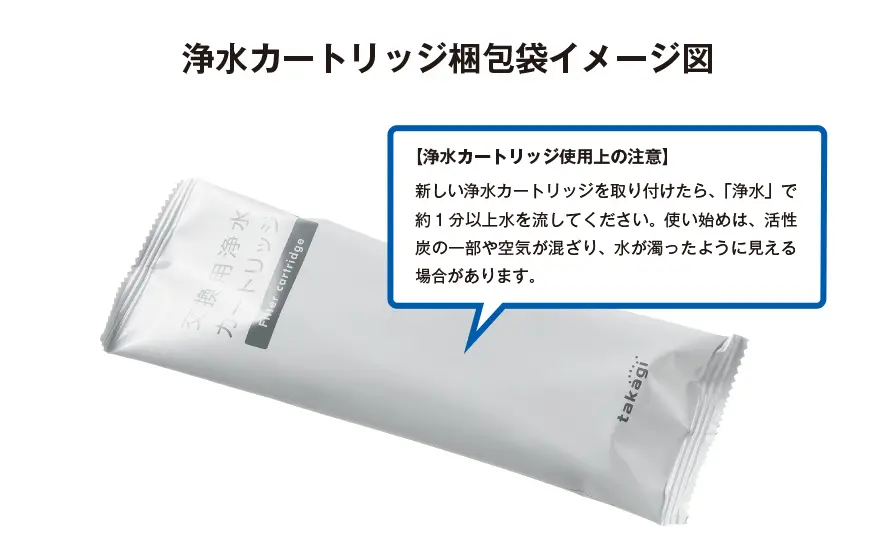

2|捨て水基準への取り組み──“最初の一杯”の品質が安心を決める

福井 ところで、浄水器の“使い始めの水”って、黒かったり濁っていたりしますよね?

小野 あれは、活性炭の微粒子が初回通水時に出てくるものです。出てくるのが悪いのではなく、“どこまで流せば安心か”を明示しているかが重要なんです。

松尾 実はですね、捨て水の基準を明確に設けています。タカギでは、お客様に安心して浄水器をご使用いただけるように、「新しい浄水カートリッジを取り付けた後は、浄水を約1分以上流してください」とご案内しています。

どうしても使い始めは、活性炭の細かな粒や空気が混ざることで、水が一時的に白く濁って見えることがあります。

これは異常ではなく、正常な現象ですが、このような状態も含め、使用上の基準を定めて、製品を管理しています。

福井 SNS時代では、黒い水の画像が拡散されたりして、誤解も生まれやすいですよね。

小野 その通りです。だからこそ、“初期の一杯”にこそメーカーの姿勢が現れると思っています。

3|安心を裏付ける品質保証──ISO22000取得の理由

福井 ちなみに、タカギでは製造管理や品質保証の観点で、特別な取り組みはあるんでしょうか?

松尾 はい、タカギはISO22000を取得しているんです。

これは食品安全マネジメントシステムの国際規格で、浄水器メーカーではかなり珍しい取得なんですよ。

水って、口に入れるものですよね。でも、意外とここまで徹底して管理している企業は少ないんです。

だからこそ私たちは、“食品と同じレベルの安全管理”を目指して取り組んでいます。

福井 本当にすごいことですよね。お客様が見えない部分こそ、もっと丁寧に伝えていく必要があると感じました。

4|“安心”の裏側にある、地道な設計と製造

福井 技術って、表に出る部分と出ない部分がありますが、“信頼”はどこから生まれると思いますか?

松尾 やはり“再現性”ですね。量産品すべてが同じように性能を出せなきゃいけない。

小野 活性炭の粒子径のばらつき、充填密度、活性炭自体の性能など、少しの差が性能に響く。だから、開発部門と、製造部門、研究所、品質保証部門が一体になって取り組む必要があるんです。

福井 お客様の手元に届く製品って、そうした無数の調整の結果なんですね。

5|現場の声と未来の展望

福井 最後に、開発者としてのやりがいや、これから取り組んでいきたいテーマを教えてください。

小野 私たちは「使ってよかった」と思ってもらえる体感のある製品を作りたい。そのためには、日々のお客様の声をもっと吸い上げていきたいです。

松尾 今後はさらなる小型化、複雑な蛇口構造への適合などもテーマになるでしょうね。あとは、環境に配慮した素材開発なども進めたいです。

福井 「口に入るものだからこそ誠実に」。その姿勢こそが、タカギの製品が選ばれる理由だと思います。私たちマーケティング部も、もっと正しく、魅力的に伝えていきます!

6|まとめ

除去性能や流量だけでは測れない“水の安心”。それは、開発・製造・顧客対応すべてが連携してこそ実現されるものです。

最終回では、タカギが技術者の誠実さと挑戦の積み重ねによって、「安心できる水」を支えてきたことが、改めて浮き彫りになりました。

浄水器とは、単なる道具ではなく、暮らしの質を支える存在。

タカギはこれからも、見えない不安に寄り添いながら、進化を続けていきます。