「水が少し鉄っぽい?」「におう気がする…」

そんな不安を抱えるご家庭は少なくありません。家族が毎日使う水だからこそ、安心して飲める・使えることが重要です。

今回は、タカギが開発した『高除去性能カートリッジ』の誕生背景に迫ります。

マーケティング担当・福井さんと、開発の中心人物・松尾さん、研究所の小野さん(当時の開発担当者)による対談を通じて、ユーザーの声に応える技術の進化を探ります。

1|なぜ「高除去性能カートリッジ」は生まれたのか?

福井 水質に不安を感じられるお客様から「水のにおいが気になる」「水が鉄っぽい」といった声をいただくことがあります。

特に赤ちゃんのいるご家庭では、水の品質への不安は切実ですよね。

小野 地域の水源や水道管の影響による、水の味やにおい、濁りの感じ方は本当に違います。特に敏感な方や乳幼児のいるご家庭では、気づきやすい傾向があります。

松尾 実際、2010年ごろから「もっと高性能な浄水器はないの?」という声は届いていました。

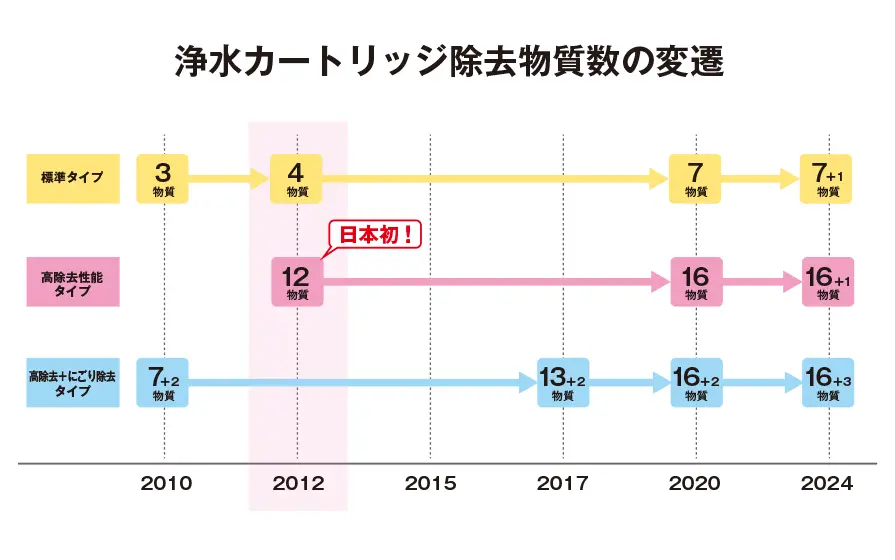

当時、タカギの蛇口一体型浄水器のカートリッジは除去物質数3物質でした。場所を取る据え置き型やアンダーシンク型は10物質以上が標準になっていましたが、コンパクト設計の「蛇口一体型浄水器は、低機能」という印象を拭えなかったんです。

福井 なるほど。それはタカギ事業としての最重要課題にもなっていたわけですね。

松尾 そうです。だからこそ「蛇口一体型浄水器でも お客様が安心してお水を利用できるように、業界最高峰の除去カートリッジに挑もう」と2010年に開発をスタートし、2012年には、12物質を除去できるカートリッジを発売することとなりました。

これは当時、日本初の“蛇口一体型浄水器で12物質除去”を実現した製品でした。

2|PFAS(有機フッ素化合物)・トリハロメタンへの対応

福井 PFAS(有機フッ素化合物)やトリハロメタンなど、除去が難しいといわれる物質についても詳しく伺いたいです。開発においては、どのような点に苦労されたのでしょうか?

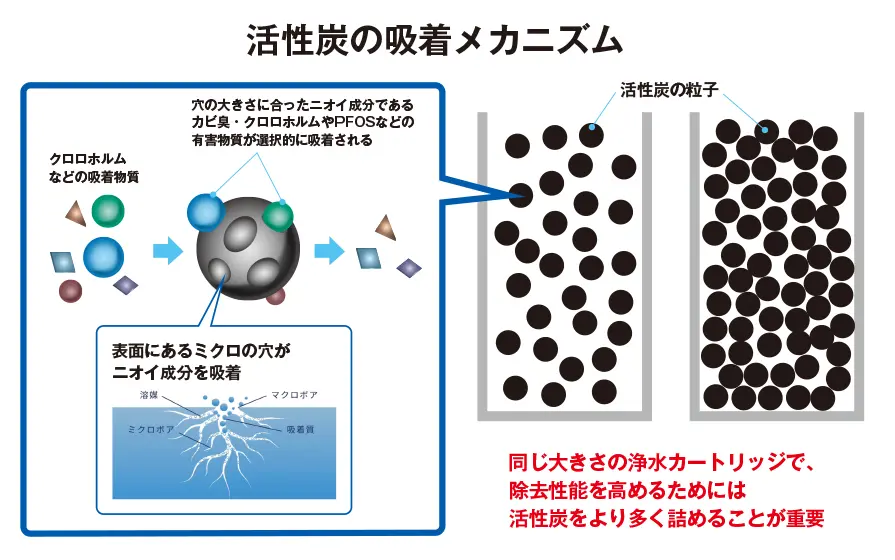

松尾 特にトリハロメタンの中でも、クロロホルムは非常に除去が難しい物質です。十分な量の活性炭を、あのコンパクトなカートリッジに詰め込む必要があり、それが一番の苦労でした。まさに試行錯誤の連続でしたね。

小野 そうですね。クロロホルムは、活性炭1gあたりに吸着できる量が限られているため、効率よく取るのが本当に大変でした。今では、最適な活性炭の粒の大きさや分布を把握し、より効率的に除去性能を引き出せるようになりました。当時に比べると、今は格段に精度が高まっています。

松尾 当時はまだ技術も限られていて、とにかくできるだけ多くの活性炭を詰め込めるか工夫していましたね。開発当時のカートリッジは真っ直ぐではなく、よく見ると俵型に中央が膨らんでいたんですよ。見た目では分かりづらいですが、技術者から見ると“詰め込みの工夫”が詰まってます。

小野 この“詰め込み技術”でクロロホルムの除去ができるようになったことが、のちにPFASのようなさらに難しい物質への対応にもつながっていきました。

3|生活の「体感」を支える技術

福井 実際、お客様の評価は「数値」よりも「体感」によるものが多い印象です。「においが消えた」「水がまろやかになった」といった声は、本当にありがたいですね。

小野 その通りです。私たちは、お客様に“安心して使い続けてもらえる水”を目指しています。そのためには、性能と同じくらい「実感の変化」が大切なんです。

松尾 数年前から水への関心が一気に高まりましたよね。「子どもに安全な水を」という声が全国から届き、社会的にも意義のある開発になったと感じています。

4|まとめ

「高除去性能カートリッジ」は、タカギの技術者たちが10年以上にわたって積み上げてきた努力と工夫の結晶です。安心、安全、そして快適な生活用水を届けるための挑戦は、今も続いています。

タカギこだわりの「高除去性能カートリッジ」へタイプ変更をご希望の方は、マイページ「定期購入商品情報の変更・解約」メニューからご変更ください。

次回は、粒子径のコントロール技術や高流量設計の裏側を、さらに詳しく掘り下げていきます。どうぞお楽しみに。